Eventi e Società

Musica e il resto? Parte un’inchiesta sui compensi degli artisti in streaming

14 Novembre 2020

Che cosa sarebbe uno smartphone senza la musica? Nell’ultimo decennio, grazie alla nascita di piattaforme di streaming, uno dei maggiori utilizzi del telefono cellulare è diventato l’ascolto di brani musicali, prevalentemente in mobilità. Non è così remota l’era in cui compravamo un CD in un negozio del centro storico, perché soltanto dopo vent’anni dalla sua comparsa, è stato sostituito dai cataloghi digitali, che hanno smaterializzato definitivamente la musica. Il ciclo di vita del compact disc è stato brevissimo, ma lo sappiamo, nell’elettronica di consumo funziona così, pensiamo allo stesso smartphone che oggi si rinnova di stagione in stagione.

Dalla proprietà all’accesso

Cambia lo strumento, ma anche la filosofia: “Data una banda sufficientemente larga ed una buona scelta, sempre meno utenti sentono il bisogno di possedere realmente la copia fisica di una canzone” (Chatfield, 2012). Si tratta dell’elemento davvero innovativo introdotto dal mercato dello streaming: ciò che si vende non è più la proprietà, ma l’accesso ad una libreria musicale potenzialmente infinita, impossibile da immaginare nel mondo offline.

Secondo le ricerche di IFPI – acronimo di International Federation of the Phonographic Industry – l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica in tutto il mondo, in Italia ascoltiamo musica per oltre due ore al giorno, equivalenti a 46 canzoni da 3 minuti e, prevalentemente, dallo smartphone. Il report annuale che esamina le modalità di consumo di brani prende in considerazione un campione di persone nelle fasce d’età comprese tra 16 e 64 anni.

Un solo device per ascoltare musica? Lo smartphone!

Il music lover di oggi, in base al report 2019 di IFPI, appartiene alla generazione Z, ascolta musica on demand, soprattutto appartenente al genere pop. Alla domanda “Se potessi avere un solo device per ascoltare canzoni, quale sceglieresti?”, risponde senza esitazione: “Lo smartphone!”.

Il consumo di musica, così come di contenuti audiovisivi, è frammentato; anche per questo si parla di cultura dello snack: indossiamo le cuffie quando andiamo al lavoro, sui mezzi pubblici o in auto; il cosiddetto “drive time”, cioè il momento dello spostamento da casa all’ufficio, è sempre meno limitato alle fasce orarie mattutine e serali, dilatandosi nell’intera giornata. Complice anche l’emergenza Coronavirus, che limita movimento e routine.

Il value gap: gli artisti possono vivere di streaming?

Il divario tra il valore generato per i colossi della Rete e il ritorno per cantanti e musicisti è ancora troppo ampio. Di recente, il parlamento inglese ha chiesto alla propria Commissione per il digitale, la cultura, i media e lo sport (DMCS) di avviare un’indagine sull’aspetto economico dello streaming musicale. Julian Knight, presidente dell’istituzione, ha evidenziato una necessità:

Ci dobbiamo porre il problema se i modelli di business utilizzati dalle principali piattaforme di streaming siano equi per gli autori e gli artisti che forniscono il materiale.

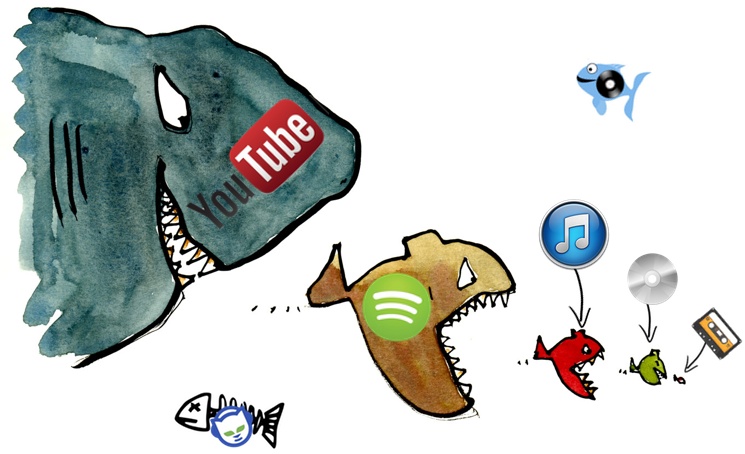

Il tema è controverso. La rivoluzione digitale nell’industria musicale ha avuto varie fasi. Inizialmente il boom dello streaming è stato sinonimo di pirateria. Ricordiamo l’epopea di Napster, il primo sistema “peer to peer” di massa, disponibile dal 1999. Il programma di scambio e condivisione di file musicali, all’origine, ignorava i diritti degli artisti, per questo è stato messo sotto processo e nel 2001 ne è stata ordinata la chiusura, imponendo un pagamento di 26 milioni di dollari come risarcimento delle violazioni del passato. Con la stessa filosofia, sono nati eMule, ancora oggi motivo di discussione tra gli internauti di tutto il mondo, e Pirate Bay, il più grande mediatore globale di download illegali e “il membro più visibile di un crescente movimento internazionale anti-copyright” (Sarno, 2007).

Da iTunes a Spotify

La seconda rivoluzione è stata determinata da iTunes, l’applicazione di Apple che permetteva di organizzare gratuitamente la propria libreria musicale in playlist. Il suo successo è stato dirompente, tant’è che le vendite al dettaglio di prodotti musicali nel principale mercato del mondo, quello statunitense, sono dimezzate in soli cinque anni, dal 1999 al 2004.

Arriviamo al 2008, quando i programmatori svedesi Daniel Ek e Martin Lorentzon inventano Spotify, oggi presente in 92 Paesi. Il popolare servizio di streaming musicale ha festeggiato, lo scorso 10 ottobre, il dodicesimo anno di attività. Oggi sono 299 milioni gli utenti mensili, dei quali 138 paganti (numeri del secondo trimestre 2020). Inizialmente gratuito, Spotify ha sviluppato, appunto, un programma a pagamento che riconosce royalties agli aventi diritto.

Nessuno tutela gli autori

Secondo un report di BBC News, Apple è l’azienda che remunera meglio (0,0059 sterline per stream), mentre Spotify offre un compenso che varia tra 0,002 e 0,0038 sterline. Situazione ancor peggiore nel caso di YouTube, visto che in questo caso si arriva addirittura a 0,00052 sterline per streaming. Queste sono le somme incassate dai cosiddetti “possessori dei diritti” (etichette discografiche, publisher, etc.), mentre quello che finisce nelle tasche degli artisti è ancora meno. In molti casi si parla di appena il 13% dei ricavi.

Un dato di fatto c’è. Lo streaming è il presente e il futuro della fruizione musicale. L’indagine avviata nel Regno Unito dal DCMS, che entra nel vivo da novembre, si prefigge di valutare la necessità di una legge equivalente al GDPR. Ora resta da capire se l’inchiesta in corso sarà in grado di spostare gli equilibri di questo mercato senza danneggiare ulteriormente le parti più deboli: artisti e consumatori.